管理人Voice

第591回から第600回

「優勝請負人アナウンサー?」の曽根さん

J1リーグ最終節が行われ、横浜F・マリノスがヴィッセル神戸を3対1で下して、3年ぶり5回目のリーグ優勝。そして、残留争いも決着し、磐田と清水がJ2降格、そして京都がJ1参入プレーオフの決定戦を戦うことになった。マリノスに関わる全ての皆様、おめでとうございます。今季の振り返りに関しては、また後日に行う。

さて、これは個人的に思っていることだが、誰が主審を務めれば勝つ!とか、いつもの服装をして現地観戦すれば勝つ!など、ちょっとゲン担ぎみたいな感じで、試合に臨むことが俺自身ある。そして、今日はNHKのアナウンサーで、誰が実況すれば優勝を期待できるか(笑)をまとめてみた。なお、ここでは、2005年以降、最終節で優勝が決まった試合(ステージ優勝も含む)の実況を担当した、NHKアナウンサーを一覧にする。最終節までにすでに優勝が決まっている試合は対象外とする。過去の情報が拾えない試合もあるので、ここはご了承を。

- 2005年 野地俊二アナウンサー(G大阪vs川崎)※逆転優勝

- 2006年 野地俊二アナウンサー(浦和vsG大阪)※直接対決

- 2007年 曽根優アナウンサー(鹿島vs清水)※逆転優勝

- 2008年 曽根優アナウンサー(札幌vs鹿島)

- 2009年 田代純アナウンサー(浦和vs鹿島)

- 2011年 野地俊二アナウンサー(浦和vs柏)

- 2013年 曽根優アナウンサー(鹿島vs広島)※逆転優勝

- 2014年 松野靖彦アナウンサー(徳島vsG大阪)

- 2015年2nd わかりません・・・(広島vs湘南)

- 2016年1st 曽根優アナウンサー(鹿島vs福岡)

- 2017年 わかりません・・・(川崎vs大宮)※逆転優勝

- 2019年 松野靖彦アナウンサー(横浜FMvsFC東京)※直接対決

- 2022年 曽根優アナウンサー(神戸vs横浜FM)

2015年2ndステージと2017年の最終節、誰が実況を担当していたか、情報を拾えず、ごめんなさい。2017年は見る気もなかったが。優勝したチームは色づけをしている。

こう見ると、野地さんが3回、曽根さんが5回、松野さんが2回、田代さんが1回という集計結果になった。そこで、やっぱり注目したいのが曽根優アナウンサー。

2007年の鹿島の優勝以降、俺自身は勝手に「優勝請負人」と名付けているのが曽根さん。おそらくやけど、曽根さんが優勝のかかった試合で、優勝を逃した実況をしたことはないと思う。間違ってたらごめんなさい。しかも、2007年と2013年は、前節まで首位じゃなかったチームの試合の実況を担当している。5回中2回が逆転優勝の実況。こういったのが印象強く、勝手に「優勝請負人」と名付けている。

今年は何としても、川崎の3連覇を阻止したく、実況が誰になるか注目したが、曽根さんが実況と知って、マリノス優勝への希望が見えたなと。ただ、カタールワールドカップ日本代表のメンバーから外れたサコが「(俺を)外したのは間違いだった」と言わんばかりのゴールを決めるのではないかと、嫌な予感もした。結果、サコのゴールはなく、マリノスの優勝でホッとした。

まぁ、ちょっとゲン担ぎのような感じのネタ(?)ではあったが、俺自身は、実況が曽根さんの時にはいいイメージが多かった。鹿島が優勝のかかった試合では、実況よろしくお願いします(笑)。

カタールワールドカップ日本代表メンバー発表!

11月1日午後2時、東京都内でカタールワールドカップ日本代表のメンバーが発表された。

俺自身、テレワークしながら(笑)、NHKを観ていたが、鎌田、三笘、伊東ら、概ね順当に選ばれた印象かと。その一方で、大迫勇也(ヴィッセル神戸)、古橋亨梧(セルティック)、原口元気(1.FCウニオン・ベルリン)などが落選。万一の負傷者が出ない限り、この26名で戦うことになる。

この26名が選ばれ、いよいよワールドカップが始まるが、ポジション別に見ていくことにしよう。

・GKは川島だった

権田、シュミット・ダニエルの選出は順当で、この2人を落選と予想する人はほぼいないと思う。一方で、第3GKになるのではないかというところで、ベテランの川島、若い谷との争いになるのか?というところが予想されたが、ベテランの川島が選出された。

39歳で、26名の中ではもちろん最年長。経験豊富で、前回大会でもGKを務めていたのが川島。今回は、2010年のW杯でサプライズ選出された川口能活のように、リーダシップやチーム全体をまとめる力などを求めているかも知れない。いずれにせよ、チームにいい影響を与えるプレーをしてほしい。

・DFは板倉など順当に選出

負傷で選出が危ぶまれていた板倉が選出されている。ワールドカップ本番までには、トップパフォーマンスに戻るだろうということやろうね。

俺自身が勝手に予想した8名と、伊藤洋輝(VfBシュツットガルト)も選出。伊藤洋輝が23歳で若いが、他は比較的中堅、ベテラン選手たちが選出されている。経験豊富な吉田がいれば、アーセナルで活躍の冨安はサイドバックも可能。DF陣はコロコロと変わるところではないが、十分な戦力だと思う。

・MF/FWは、大迫などが外れるも、概ね順当

大迫勇也(ヴィッセル神戸)、古橋亨梧(セルティック)、原口元気(1.FCウニオン・ベルリン)らが選外になる一方で、当落線上にいるのではないかと思われていた柴崎岳(CDレガネス)、相馬勇紀(名古屋グランパス)が選ばれた。そして、負傷の情報がある三笘、浅野、守田に関しても選出された。板倉と同様、ワールドカップ本番までにトップパフォーマンスに戻るだろうと見込んでいるんやろう。

トップを務められる選手は、俺自身も本当に誰が選出されるんやろうと注目していた。その中で前田大然(セルティック)は選出は順当も、上田綺世(サークル・ブルージュ)が選ばれたのはうれしい。鹿島からベルギーへ移籍して、最初は戸惑っていたと思うが、フィットし始めてきて、調子が上がってきた。このあたりも、森保監督の目に留まったと思う。

サコの選外は驚いた人もいるかも知れないが、コンディションがどこまで上がっているか、というところも気になっていたし、残念だが、選外はやむを得ないのではないかと。

・サプライズは「なし」

以前も述べているが、俺自身のサプライズの定義は「選ばれないと思われていた選手(ほぼノーマーク)が選ばれた」もしくは「選ばれるだろうと思われていた選手が外れた」だと思っている。サプライズと言える選手いないね。その中で、ドラミちゃん(相馬)が選出されたが、E-1サッカー選手権でアピールし、その後も代表でいい動きを見せていたし、サプライズではないと思っている。

2014年のW杯では、大久保嘉人(当時:川崎)がサプライズ選出と言わていたが、俺自身はサプライズとは思っていない。確かにW杯メンバー発表まで、代表から遠ざかっていた中での選出だったが、Jリーグで得点王に輝く活躍を見せていて、選ばれるか注目!みたいな感じだったし。これをサプライズと言えるのか?と。

今回のメンバー発表、サコが所謂「サプライズ落選」のような感じで、一部報道されているが、何だか頑張ってサプライズを探しているような・・・。

【最後に】

カタールワールドカップ日本代表のメンバー26名が決まった。予選リーグは所謂「死の組」かと。ドイツ、コスタリカ、スペインが同組。優勝経験のあるドイツとスペインがいて、堅守のコスタリカ、いやぁ、これは厳しい。

相手国は日本代表をどう思っているのかはわからないが、心の中で「日本なら勝てそう」と思ってくれていたら、それが油断につながればと思いたい。強豪国ばかりで、非常に厳しい戦いが予想されるが、目標とするベスト8以上を目指して戦ってほしい。

4回目のワクチン接種

新型コロナウイルスの第7波は、9月頃から減少傾向になり、現在は下げ止まっていて、一部の地域では増加に転じているところも。全国的には、大体デルタ株のピークを上回っているころの水準か。

さて、10月29日(土)に、京都府の集団接種会場(京都田辺中央病院)で4回目のワクチン接種を行った。4回目もモデルナ社ワクチンが希望だった。宇治でも宇治市役所で接種が可能だったが、車でアクセスするのを避け、前回と同様、京都タワー会場にするか、京都田辺中央病院にするかの2択だった。早くアクセスできる京都田辺中央病院を今回は選択した。

今回は待望のオミクロン株(BA.1)対応ワクチンの接種。コロナとインフルの同時流行が懸念されている今冬、まずはコロナワクチンのほうを接種。さて、副反応だが、3回目のときは、接種翌日に悪寒、倦怠感、頭痛、微熱があり、2回目よりキツかった印象があった。しかし、接種翌日の夜で収まった。今回の4回目の接種からの副反応をまとめる。

- 接種当日

- 15:15 ワクチン接種

- 16:30 体温36.4℃

- 19:10 体温36.6℃ 少しずつ接種部位が痛み始める

- 21:00 体温36.5℃

- 22:15 入浴(悪寒が始まる)

- 22:45 体温37.0℃

- 23:25 体温37.3℃ 顔が少し熱くなる

- 23:45 体温37.0℃

- 接種翌日

- 00:00 ほとんど眠れず、悪寒と全身筋肉痛、関節痛がひどい

- 08:00 起床。体温38.6℃ 悪寒、倦怠感、筋肉痛、関節痛、やや吐き気も

- 08:45 解熱鎮痛剤服用

- 09:30 体温37.1℃ 片頭痛、下半身の関節痛が残る

- 11:05 体温36.8℃

- 12:20 体温36.8℃

- 14:00 体温36.6℃ やや吐き気

- 16:00 体温36.7℃

- 19:00 体温37.1℃ 解熱鎮痛剤服用、下半身の関節痛

- 21:00 体温36.9℃

- 23:00 体温36.9℃

4回目のワクチン接種が終わった。接種当日の夜から症状が出始めて、睡眠が全然取れず。悪寒と全身の筋肉痛がひどくて、ハァハァ言いながら悪寒と筋肉痛を我慢した。このときに解熱鎮痛剤を飲めばよかったかも知れないが、極力、空腹時の服用を避けたかった。夜中にトイレへ行った後に、お茶を飲んでいたが、起床時間になったとき、ハァハァ言っていたせいか、脱水症状になっていたかも。

起床時間になって、かなりの筋肉痛や倦怠感、悪寒があったので、体温を測ってみたが、39.5℃って出たんで、「えっ?」と思って、何回か測り直したが、38.1℃とか38.6℃とか、体温計の結果がブレブレ・・・。でも、かなりの副反応で、ホンマに辛かった。

副反応は、これまでの同程度とされているが、俺自身は2回目、3回目より、今回の4回目が最もキツいと感じた。これも人それぞれだと思うが、接種のたびにキツくなるんかなぁ・・・。従来株対応のワクチンって、発症予防効果は95%(ファイザー)、94%(モデルナ)という驚異的な効果とされてきたが、今回のオミクロン株対応ワクチンはどれくらいの発症予防効果があるんやろうか。オミクロン株対応では、従来の1.75倍の中和抗体ができるとか。まぁ、それでもオミクロン株対応なので、それなりの効果があると思いたい。

今回はちょっとキツかった副反応、接種から2日経った今日の朝には平熱に戻ったが、やや息切れが残っていたり、片頭痛も時よりある。ここはもう少し体力の回復が必要かな。

年内に、希望する人へのワクチン接種を終えたいという目標があるようだが、それが終わったら、今冬の状況を見て判断するんじゃないかと思う。次はインフルエンザワクチンの接種かぁ。注射自体が好きじゃないが、今できる最大の自己防衛のためには、インフルのワクチン接種もしたい。こんな感染症に悩まされる生活は、今冬までにしてほしい。望む、終息。

サッカー観戦あるある10選

21日、J3テゲバジャーロ宮崎に所属する工藤壮人選手が32歳で亡くなるという、非常に悲しく残念なニュースが入ってきた。大迫勇也とは同い年、川又堅碁や柿谷曜一朗は学年では1つ上だが、ほぼ同世代。2013年のJリーグでは、ほぼ同世代の4人が得点を量産して、しのぎを削っていたことを、今でも覚えている。柏時代は工藤壮人と田中順也とのコンビという印象も強い。ただただ残念。安らかに。

さて、新型コロナウイルスの影響で俺自身、鹿島の試合を現地での観戦が全然できていない。2020年と2021年は1試合、今年は3試合の現地観戦だった。本格的に現地観戦を始めたのが2003年の2ndステージ途中から。もう20年が経つわけやね。月日が経つのは早い。

サッカー観戦を思い出す中で、あらゆる場面に遭遇する。そこで、「サッカー観戦あるある」と題して、確かにあるねぇと、勝手に自分自身で思っている(笑)あるあるを10選紹介することにした。

1.売れるだろうと思った対戦カードのチケットを速攻でゲットしたが、数日経ってまだ空席があると知ると、ちょっと拍子抜けする

優勝がかかった試合、人気選手が所属している試合など、席種によってはすぐにチケットが完売することは普通にあり得る。最近では、横浜FC所属の中村俊輔が引退を発表し、ラストゲームとなる熊本戦のチケットが飛ぶように売れた。JFLではキングカズが所属する鈴鹿ポイントゲッターズの試合となると、カズの出場を期待して、スタジアムに駆けつけたい人も多い。

何かとこういった試合では、チケットを速攻ゲットしたいものだが、今回の天皇杯決勝、大きな日産スタジアムで行われていたこともあり、でも「決勝だから早くゲットしよう」と、すぐにゲットしたのはいいが、数日後もまだ空席があるのかぁと思ったら、ちょっと拍子抜けすることも。ただ、早くゲットするに越したことはない。

2.アウェイ観戦でスタジアムに向かう際、自分と同じチームを応援する人が他にいると、親近感が沸く

俺自身は京都在住の鹿島サポーターなので、やはりアウェイ観戦が多くなる。最寄りの駅や、スタジアム周辺駐車場に到着したとき、他の鹿島サポーターを見ると、何だかちょっと嬉しくなり、親近感が沸く。それと同時に、試合日を間違っていないことも証明される。まぁ、試合日を間違えたことは一度もないが(汗)。

アウェイなので、どうしてもホームサポーターのほうが多いし、その中で、自分と同じチームを応援する人を見かけると、寂しい気持ちにもならないし、心の中で「お互い頑張りましょう!」という気持ちにもなる。

3.キックオフ約1時間前、ポケモンGOの伝説レイドバトルに参加している人が多いと、なんか嬉しくなる

ポケモンGOを今もプレーしている人は、そもそも「ポケモンGOは、ポケモンを捕まえるだけのゲーム」とは思っておらず、リサーチタスク、GOバトルリーグなどもこなして、ポケモンの捕獲や報酬を受け取ったりしている。

レイドバトルというのは、ジムに現れたポケモンをみんなで倒して、ポケモンを捕獲しようというもの。ポケモンGOのマップには、ジムというものがあり、そこで現れたポケモンをみんなで倒す。出現するのは伝説ポケモンだったりするので、これを倒すには複数人がいないと倒せない。レイドバトルは何時に行われるかは、そのジム次第だが、通常は1時間前からわかるようになる。カウントダウンが始まって、開始される。

昨年11月の現地観戦、Eスタにもジムがあり、試合開始50分くらい前といういい時間帯に、伝説レイドバトルが開催されるジムを見つけた。そのレイドバトルに参加すると、20人(1グループ最大20人)が参加していることがわかった。何だか「試合開始前の暇つぶし?」と苦笑いしたくなる一方で、ポケモンGO人気が衰えていないことを知って、なんか嬉しくなった。

4.目当てのスタグルが売り切れていると、ガッカリ感が半端ない

サッカー観戦は、試合を見るだけではなく、その前のスタジアムグルメを楽しむのも、このサッカー観戦の醍醐味。現地観戦の際は、いつもお腹を空かして、スタジアムグルメをたくさん味わいたい。

いつも早い時間帯にスタジアムに到着しているので、目当てのグルメが売り切れるということは滅多にないが、2010年の最終節の山形戦、この日は強風の影響により、山形新幹線が運転見合わせ。その後、何とか運転再開して、試合開始前には間に合った。しかし、炎のカリーパンや芋煮が売り切れていて、ガッカリ。

サッカー観戦だけではなく、あらゆる予定を立てる時には、余裕をもってスケジュールしているのだが、試合開始ギリで到着すると、目当てのスタグルも売り切れは珍しくないかなと。

5.ファウルなどの判定を巡って、「お~ぃ!」と叫ぶと同時に、人差し指でその方向を指してしまう

試合を観戦中、納得のできない審判の判定や、ファウルや小競り合い、普通にありえるが、そういったものはあまり見たくはない。そのような場面に遭遇すると、観客から罵声が飛んだりする。今は新型コロナウイルスの影響による観戦ルールで、原則声出しはできないが、ついつい出てしまう。

味方の選手に対して、相手選手へファウルを食らったシーンを見ると「お~ぃ!」と叫ぶと同時に、人差し指でその方向を指してしまうことってないですか?俺はついやってしまう。。。

6.決定的なシュートを外したシーンを見ると、選手だけでなく、自分も頭を抱えてしまう

試合には「流れ」というのもあり、自分たちが支配する時間帯、相手が支配する時間帯、一進一退、試合によって様々な流れになる。一方的に支配をしておきながら得点できず、相手のカウンターに沈み、敗戦ということも珍しくない。

そういった一方的に支配をしておいて、ゴールが決まらないとヤキモキするが、決定的なシュートを外したシーンを見たとき、「あ~~~」と同時に、自分自身も頭を抱えたり、天を仰ぐことも。あるあると思うが(汗)。

7.自分の席の近くに、対戦相手を応援するうるさい人が居ると、心の中で「黙れ!」って叫びたくなる

ホームサポーター専用のエリア、アウェイサポーター専用エリアにおいても試合中、不快なヤジを飛ばす人がいたりする。気持ちよく応援、観戦するためには、なるべく控えたいものだが、先ほどのファウルなどの判定によって、ついつい「お~~~ぃ!」とか言ってしまう。

メインスタンドのアウェイ寄りのエリアで観戦するとき、多くのスタジアムでは、ホームサポーターとアウェイサポーターとが入り交じることがある。その中で、対戦相手を応援している人の中で、残念ながらヤジなどの不快な行動をする人がいる。俺自身は2006年の松本開催のFC東京戦、アウェイ側は殆ど鹿島サポーターだったが、FC東京を応援するアベックがいて、男のほうがうるさかった。結果、鹿島が逆転勝ちして、そのアベックは沈黙し「ざまぁ見ろ」と思った。

今年の京都戦や磐田戦にも、残念ながら観戦ルールを逸脱している行為をしている人がいて、心の中で「黙れ!」と思った。直接抗議すると、トラブルの元となるので、やめておいたが、やはり、観戦ルールを逸脱する行為というのは、サポーター失格といってもいい行為。

8.ボールがスタンドに入ってきた時、自分がそのボールをキャッチできたら、ちょっと得した気分になる

Jリーグで使用されるスタジアムは、陸上トラックがある場合や、サッカー専用スタジアムも。

2014年に日立柏サッカー場(現:三協フロンテア柏スタジアム)に行ったとき、俺はビジター指定席(メインスタンド)にいたわけだが、試合球が俺の所へ飛んできて、俺自身がそのボールを取ったことがある。プロ野球のファウルボールはもらえるが、Jリーグの試合球はボールボーイに返さなければならない。実際に返しに行ったわけだが、滅多にないことだったので、ちょっと得した気分になった。

陸上トラックがあるスタジアムで、スタンドにボールが入ってくることはほぼないが、サッカー専用スタジアムだと、ピッチからスタンドまでの距離が近いので、スタンドにボールが入ってくることがあるので、くれぐれもボールの行方には注意したい。

9.「雨の心配はないだろう」と思って、雨具を持ってこなかった時、にわか雨が降ると、ちょっと後悔する

プロ野球は雨で中止になることがあるが、サッカーは台風や雷などを除き、多少の雨であれば行われる。スタジアムによっては屋根があり、屋根のおかげで雨に濡れずに観戦できる場合があるが、屋根がないエリアでは、雨に濡れるため、カッパ、レインコートの雨具は必須(傘は禁止)。

試合観戦前日に、ユニフォームやタオルマフラーなどをカバンに入れて、準備をするわけだが、当日の天気もネットで確認するようにしている。曇りの時間もあるけど大丈夫そうかな?と思って、雨具を持参しなかったとき、少し雨が降って、心配になったと同時に、雨具持ってきたらよかった・・・って、ちょっと後悔することも。

まぁ、当日の天候を予想して、雨具の持参は個々で判断すればいいかと思うが、くれぐれも傘をさしての観戦はせず、カッパ、レインコートを持参しよう。

10.現地観戦で天皇杯優勝に立ち会え、スタジアムに日本サッカーの歌「ラーララー・・・」が流れると、感慨深い気持ちになる

これは天皇杯優勝に立ち会えないと味わえない。天皇杯決勝の選手入場時、流れてくる演奏は「日本サッカーの歌」で、これを聴くと天皇杯の試合にスタジアムに足を運んだと実感する。表彰式の際も流れる。

表彰式が終わった後、女性の声で「ラーララー・・・」と流れてくる。これも日本サッカーの歌でインストゥルメンタル・ヴァージョン。この「ラーララー・・・」を聴くと、優勝に浸っているこの幸せ、シーズンを振り返ったり。天皇杯優勝には何度か立ち会えたが、すごい感慨深い気持ちになった。2019年度の鹿島は準優勝に終わったが、表彰式を見ずに帰ったんで、負けて「ラーララー・・・」は聴きたくない。

そういえば、今年の天皇杯の決勝の表彰式後、「ラーララー・・・」は流れなかったのかな?いくつかYoutubeで見ているけど、流れている動画が見当たらない。あれっ?

【といういことで】

サッカー観戦を振り返ってみると、本格的にサッカー観戦を始めて20年かぁと。優勝を逃した試合、優勝した試合など、1試合ごとに何かと思い出す。

2020年から、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で、なかなか現地観戦ができていない(後期高齢者と同居しているので)。今冬はインフルとコロナの同時流行が懸念されているが、もうこんな感染症に悩まされる生活はもう嫌や。来年こそは、現地観戦の機会を増やしたい。

カタールワールドカップ日本代表メンバー予想

カタールワールドカップの開幕が約1ヶ月に迫り、11月1日に日本代表メンバーが決定する。

最近のネットの記事で、サッカー評論家がメンバー予想をしている記事をよく見る。見ていくと、戦い方や個人的に推したい選手とか、サッカー評論家でも少しばかり違っていたりする。森保監督は「だいたい固まっている」ということで、最近選ばれているメンバーが軸になると思う。

前回大会までは23名だったが、今大会は26名選出することができる。俺自身もメンバー予想をして、サプライズがあるのかも考えてみた。まずは、26名を選出する。

- 個人的に選んだW杯メンバー26人

- GK 権田修一(清水エスパルス)

- GK シュミット・ダニエル(シント=トロイデンVV)

- GK 川島永嗣(RCストラスブール)

- DF 酒井宏樹(浦和レッズ)

- DF 山根視来(川崎フロンターレ)

- DF 吉田麻也(シャルケ04)

- DF 板倉滉(ボルシアMG)

- DF 谷口彰悟(川崎フロンターレ)

- DF 冨安健洋(アーセナル)

- DF 中山雄太(ハダースフィールド・タウンFC)

- DF 長友佑都(FC東京)

- MF/FW 遠藤航(VfBシュツットガルト)

- MF/FW 柴崎岳(CDレガネス)

- MF/FW 原口元気(1.FCウニオン・ベルリン)

- MF/FW 守田英正(スポルティングCP)

- MF/FW 田中碧(デュッセルドルフ)

- MF/FW 伊東純也(スタッド・ランス)

- MF/FW 浅野拓磨(VfLボーフム)

- MF/FW 堂安律(SCフライブルク)

- MF/FW 鎌田大地(フランクフルト)

- MF/FW 南野拓実(ASモナコ)

- MF/FW 三笘薫(ブライトン)

- MF/FW 久保建英(レアル・ソシエダ)

- MF/FW 大迫勇也(ヴィッセル神戸)

- MF/FW 前田大然(セルティック)

- MF/FW 古橋亨梧(セルティック)

まずは、サプライズはなく、これまで戦ってきたメンバーを軸に選出してみた。板倉、浅野もメンバーに含まれているが、2人は負傷でワールドカップに間に合うかどうか。とりあえず間に合う前提で選出している。

では、これからポジション別に当確、当落線上にいるだろうと思われる選手、サプライズがあるかを見ていくことにする。

・GKは川島か谷か

まずは、権田とシュミット・ダニエルは確実だろうと。権田は先月の代表活動で、負傷による離脱。そして今月の川崎戦で、谷口との接触による負傷で前半で退いている。これが軽傷であれば問題ないでしょう。シュミット・ダニエルに関しては、先月の代表の試合においても、よいパフォーマンスを発揮。今回の正GKはシュミット・ダニエルになる可能性もある。

さて、第3GKになるかも知れないが、俺自身はまずは川島を選出している。ここが、サッカー評論家でも意見が分かれているところ。おそらく、若い谷晃生(湘南ベルマーレ)か、経験豊富な川島か、どちらを選出するか。

・DFは板倉が間に合うか次第でサプライズあり?

これまで戦ってきたメンバーであれば、上記に挙げた8名、挙げていないが伊藤洋輝(VfBシュツットガルト)の選出が有力。DF陣はメンバーをあまりコロコロと変えるポジションではないので、負傷者が出ない限りは、このメンバーが選ばれるのではないかと。

非常に可能性は低いが、サプライズがあるとしたらDFに2名ほどいるかなと。サプライズの定義って、人それぞれどう考えるかだと思うが、俺自身は「選ばれないと思われていた選手が選ばれた」だと思っている。いわゆるほぼノーマークだった選手が選ばれること。2010年の川口能活のように、負傷でW杯前まで試合出場していなかった川口が選出されたことで、サプライズの選出だった。

サプライズとして挙げたいのは、昌子源(ガンバ大阪)と植田直通(ニーム)。鹿島サポだからやろ?と思われるが(汗)、昌子は全然呼ばれなくなったが、前回大会のレギュラー。そこでの経験やリーダーシップをと。植田も今年のW杯予選以降呼ばれなくなった。選ばれるとしたら、板倉が間に合うか次第だと思うが、まぁ、伊藤洋輝が選出されるのが順当。

・MF/FWは当落線上にいる選手は?

MF/FWだが、遠藤、守田、伊東、鎌田、三笘らの選出はほぼ間違いない。負傷でもないのに選ばれなかったらサプライズ落選になる。ただ、三笘が気になっている。どうも負傷の状況が入ってきていない模様だが、一部のメディアでは「(W杯に)間に合った」という報道も。三笘だけではなく、浅野も間に合うかどうか。

その負傷者次第だが、ここで気になる当落線上にいると思われるのが柴崎か。前回大会のレギュラーMFだが、直近の代表の試合でもいいパフォーマンスかとなると疑問に残る。もし、柴崎が落選となると、藤田譲瑠チマ(横浜F・マリノス)を推したい。選ばれたらサプライズと定義されるのかなぁ。的確なパスで試合を組み立てることができるとされる、この若きボランチが選出される可能性もゼロではない。

あと、有力か当落線上かと思われるのは、相馬勇紀(名古屋グランパス)、古橋、上田綺世(サークル・ブルージュ)か。ただ、この3選手は、サッカー評論家の中でも選出、または選外になっていたり、わからない。浅野が間に合わないとなると、相馬は有力だと思う。あとはトップ、大迫、前田、古橋、上田、4名選ぶのだろうか。そのうち1選手は選外になるのかもと思っているが。

【最後に】

まぁ、サッカー評論家でも意見が分かれるし、実際に選ぶのは森保監督。ほぼ固まっているようなので、直近のメンバーが軸になるのは、ほぼ間違いないと思う。でもサプライズあってほしいなぁ。2002年の日韓では秋田豊と中山雅史、2006年の巻誠一郎、2010年の川口能活のように「おぉ~」という声を聞きたい。

11月1日に代表メンバーが発表されるが、特に代表に選ばれる可能性がある選手は、ケガには気を付けてほしい。現状、板倉、浅野、三笘の状況がどうなのか。負傷者が出ることによって、メンバー選出に影響は出ると思うし、ただ、そのあたりは、万一のことがあった時の備えはしていると思いたい。

国内サッカーは終盤だが、それが終了すると、今年はいよいよワールドカップ。初出場の1998年フランス大会では予選敗退、そこからベスト16(日韓)、予選敗退(ドイツ)、ベスト16(南アフリカ)、予選敗退(ブラジル)、ベスト16(ロシア)という感じで、予選敗退とベスト16が交互に続いている。じゃぁ、今年は予選敗退?とならないように、ベスト8以上を目指してほしいと思う。

2022年の阪神タイガースを振り返る

2022年の阪神タイガース、レギュラーシーズンを3位で終え、クライマックスシリーズのファーストステージでDeNAに2勝1敗で勝利。ファイナルステージへ進んだが、4連敗(うちアドバンテージ1つ含む)で、2022年の阪神の戦いが終了した。

シーズン前に、矢野監督から今シーズン限りでの退任を表明。最後の花道として、17年ぶりのリーグ優勝と日本一を期待したが、リーグは3位。クライマックスシリーズはファイナルステージで敗退。矢野監督としても14日の試合が最後となった。全日程が終了したため、2022年の阪神タイガースを振り返ろう。

・誤算1:スタートダッシュの大失敗

今季は開幕の大きな躓きが非常に響いた。開幕9連敗を喫し、17試合終了時点で1勝15敗1分という、まさかのスタートダッシュの大失敗。

元々の貧打に加え、リリーフ陣も岩崎以外が未知数だっただけに、いったいシーズン何敗するんや?という感じだった。しかし、リリーフ陣の形(7回アルカンタラ、8回湯浅、9回岩崎)ができ始め、次第に盛り返し、前半戦終了時に借金は完済し、最大貯金3まで作った。順位も2位まで上げた。

貯金3まで作ったが、主力の近本や中野、大山などがコロナ陽性となり、ここから失速。クライマックスシリーズ進出がかかった終盤は粘り、3位で進出を果たした。

17試合終了時点で1勝15敗1分の時は、矢野監督休養(事実上の解任)もおかしくないのでは?と思った。レギュラーシーズンは68勝71敗4分で借金3だったが、まさかのスタートダッシュ失敗から、よくここまで盛り返したなぁと。

・誤算2:外国人野手の誤算

近年、貧打に悩まされてきた阪神、今年も貧打は相変わらず。その中で、やはり外国人野手であるマルテ、ロハス・ジュニア、ロドリゲスの誤算が響いた形になった。

まずはロハス・ジュニア、昨年は新型コロナウイルスの影響による入国制限もあるが不安定。しかし、今年は最初からいるため、2年目に本領発揮といきたいところだったが、そうはいかなかった。ロドリゲスの加入もあって、8月は好調だった。しかし、その好調は続かず、2年目も期待外れの成績に終わった。

マルテの負傷離脱、ロハス・ジュニアの不振もあり、シーズン途中に、オリックスでプレー経験のあるロドリゲスが加入した。1軍に昇格した7月22日のDeNA戦で代打で初打席でタイムリーヒットを打ち、29日のヤクルト戦では待望の初本塁打も出て、期待したが、その後急降下し、2軍降格。クライマックスシリーズで1軍昇格も、出場機会は殆どなかった。

最後はマルテ、右足のコンディション不良で、離脱が相次いだ。代打起用が中心となり、数字的にも不本意な成績となった。何と言っても、最後の試合となった14日、7回2アウト満塁で、山崎をセカンドゴロかと思ったら、マルテが間に合わない二塁へ悪送球、これをきっかけに5失点。守備の脆さを露呈した。

おそらく、3選手とも退団の可能性が高い。ロハス・ジュニアは2年契約の2年目、ロドリゲスも急降下で期待に応えられず。マルテは打撃に関しては蘇る可能性はあるものの、あの守備では厳しい。

・誤算3:外国人投手も思ったより成績を収められず

外国人野手はハズレが多い阪神、外国人投手に関しては、野手ほどハズレは多くない。先発投手やリリーフ投手も、活躍した投手が目立つ。

今年はチェン、ケラー、ガンケル、アルカンタラ、ウィルカーソンの5人が在籍していた。チェンに関しては、ガンケル、ウィルカーソンの先発陣もいたこともあり、出場機会にも恵まれず、シーズン途中で退団。2シーズンでわずか1勝にとどまった。

ガンケル、昨年は先発に定着し9勝を挙げたが、今年は5勝にとどまった。もうひとりの先発のウィルカーソン、5月の月間MVPに選ばれる活躍を見せるも、6月以降は打ち込まれる場面が目立ち、8月4日の巨人戦を最後に登板がなかった。

アルカンタラ、昨年途中からリリーフに回り、7回の男としてマウンドを任されていた。浜地などの台頭や、自身の不振もあり、不本意な成績となってしまった。ウィルカーソンは夫人の出産立ち会いで、先月30日に帰国。ガンケル、アルカンタラもクライマックスシリーズには出場せず帰国した。この3人は退団の可能性が高い。

最後はケラー、スアレスに代わる新守護神として期待されたが、開幕戦のヤクルト戦などで打ち込まれた。新型コロナウイルスの影響による入国制限による調整不足が露呈。しばらく2軍で調整し、1軍復帰後は見違えるような投球を披露。ただ、どこの場面で起用するかが決まらなかった。これはケラーの球種の少なさや、首脳陣の起用方法などもあると思うが、ちょっと勿体ないなぁと。

・残念1:貧打は相変わらず

先ほども述べているが、近年は貧打に悩まされている。今年もやっぱり貧打と言われても仕方がない。打率、本塁打、総得点はいずれもリーグ5位。数字通りの印象。

ヤクルトで言えば山田哲人、村上宗隆、かつての近鉄ではローズ、中村紀洋といった3番と4番が看板となって、打線を引っ張っていく存在になっていた。今の阪神で言えば、佐藤輝明と大山が看板となって、打線を引っ張っていく存在になるべきだと思う。

佐藤は4番でスタートも、勝負どころでの三振、凡退が目立つ。ただ、打率と打点に関しては、昨年より上回っている。苦手とするインコースの克服のためか、思い切りのよいフルスイングがやや影を潜めているような感じもする。本塁打は昨年を下回る20本。大山はコロナ陽性による離脱はあったものの、一定の成績は残した。ただ、もっとやれる。

先ほども述べているが、外国人野手の誤算で、打線の迫力も欠けていたのも事実。梅野と糸原は、後半に調子を上げてきたが、勝負強い梅野、しぶとい打撃が定評の糸原、彼らが持ち味を発揮してくれていたら、他チームからして嫌な打線になっていたはず。

・残念2:エラーの多さ

近年はエラーの多さが課題になっている阪神。昨年のエラーは86、今年も86でリーグ最多のエラー数。先ほども述べているが、最後の試合となった14日、マルテと浜地のエラーで5失点。勝負どころでのエラーが目立ち、この14日の試合が象徴している。

テレビで見ていたけど、8回表の時に「冷静に見れば2点差」と解説者が言っていたが、そんなことはなく、5失点でプッツン。マルテのエラーの際、好投を続けていた青柳の呆然とした表情、何ともかわいそうな。浜地のグラブトスは勝負に出た結果なので、やむを得ないところはあるものの、間に合わない二塁への悪送球をしたマルテには頭にきた。甲子園は土のグラウンド、これに関してはイレギュラーバウンドすることがよくあるんで、それを考慮しつつも、マルテのエラーはないわ。

・素晴らしい1:投手王国へ(先発陣編)

近年は貧打だが、投手に関しては「投手王国」と言ってもいいくらい、12球団トップクラスの投手陣を誇る阪神。今シーズンも「投手王国」が健在だった。

先発投手陣を見ていくと、青柳はコロナ陽性で出遅れたが13勝、防御率2.04。最多勝と防御率のタイトルを獲得。序盤の活躍ぶりに、村山実氏以来の防御率0点台が出るかというくらい、大車輪の活躍。シーズン後半にちょっとバテたか、少し躓いた感があるかも知れないが、申し分ない活躍。

2年目の伊藤将司は9勝、西勇輝も9勝。序盤はウィルカーソンが活躍した。そして3年目の西純矢は6勝を挙げ、打撃に関しても野手顔負けのホームランを放つなど、今後が楽しみになる。そして、トミージョン手術から復活の才木は4勝。シーズン終盤には、高卒ドラ1の森木が2試合に登板。プロ初勝利はお預けとなったが、来シーズンが楽しみ。

ガンケル、ウィルカーソンに関しては、おそらく退団の可能性が高い。外国人投手の補強はあると思う。そして、今季はトミージョン手術を受けた高橋遥人、来季もちょっと厳しいかも知れないが、登板すれば素晴らしい投球をするだけに、早く戻ってきてほしいが、じっくりとリハビリに取り組んでほしい。いつでも待ってます。

・素晴らしい2:投手王国へ(リリーフ陣編)

先発投手陣の活躍に加え、リリーフ陣の活躍も光った、今年の阪神。先ほども述べたが、開幕時はケラーが新守護神として期待されたが、調整不足が露呈し2軍調整。岩崎以外のリリーフ陣がどうなるかが気になっていた。

シーズンが進むにつれて、7回アルカンタラ、8回湯浅、9回岩崎の形がハマってきた。岩崎の直球は143キロくらいだが、浮き上がってくる軌道で打者のタイミングを狂わせる投球が光って、ケラーに代わる守護神として活躍。今季も、不調に陥る(プチスランプ?)時があったが、28セーブを挙げた。

アルカンタラは1イニングだけではなく、2イニングもいけるリリーフ投手として君臨したが、自身の不調や浜地の台頭などで、シーズン終盤に出場機会が減った。

そして忘れてはならない2人のリリーフ投手、浜地と湯浅。この2人の才能開花が非常に大きい。2人とも150キロを超える直球で勝負でき、三振、凡打の山を築いた。打者を抑えることは当然だが、ピンチになった時も粘りのピッチングができるか、ここが重要。もちろん人間なので、一流投手でも抑えられない時はあるが、浜地も湯浅も、粘りのピッチングができるようになってきた。特に湯浅、DeNAとのクライマックスシリーズで、一死満塁の大ピンチも、藤田を併殺打に打ち取って、ファイナルステージ進出。この場面は湯浅をさらに大きく成長する場面ではないかと思う。

昨年不振だった岩貞の復活も大きい。どんな場面でも登板して、非常に重宝した。お互いソフトバンクから移籍の加治屋と渡邉(なべじい)も活躍。なべじいは昨年戦力外になり、阪神に。左の貴重なワンポイントとして、プロ初勝利を含む3勝。コロナ陽性などで、8月以降は出場機会はなかったが、来季はシーズン通じて活躍してほしい。石井も、昨年より良くなって、今後は粘りのピッチングができるようにになってほしい。

・今後の楽しみ:島田が頭角を現す

貧打、投手陣の豊富さというのは述べているが、阪神は機動力もある。近本、中野といった俊足の選手は、今年も盗塁を量産した。さらに今年、島田海吏が頭角を現した。

島田が頭角を現した時、これまで近本が1番を務めていたのが、1番中野、2番島田、3番近本の俊足トリオが固定。島田は、陸上の桐生祥秀に勝ったことがある走力を生かして、島田も盗塁を量産。チームの盗塁数は110でリーグトップの成績。

123試合に出場したものの、レギュラー定着まではいたらなかった印象。スタメンを外れることが多くなったとき、島田にとっては、プロ野球選手として生き残っていくための「大きな試練」かと。その試練を乗り越えるだけの力はまだもうちょっと足りないと思っている。非常に貴重な戦力だけに、来季はシーズン通してレギュラーで出場してほしい。

・お疲れ様でした:糸井嘉男、現役引退

2017年、FAで加入した糸井。走攻守3拍子揃った選手で、阪神でも活躍。2020年頃からは、年齢や古傷などの影響によって、出場機会が減少したが、今年は開幕スタメンに名を連ね、4打数3安打1本塁打4打点の大活躍。

今年はベテラン復活かと思われたが、次第に調子を落とし、スタメンから外れることが多くなった。さらにコロナ陽性などもあり、2軍での調整も。そして、今シーズン限りで現役引退を表明。引退試合となった9月21日の広島戦で代打で登場し、レフト前ヒットを放った。

福留孝介も今シーズン限りで引退。2017年以降は、糸井と福留からポジションを奪う選手がなかなか現れなかったことを思い出す。2019年にはファンが「いつまで福留孝介に頼るのか?」といったプラカードを持ったファンもいて、若い外野手の台頭が待たれた。翌年の2020年をもって福留は阪神退団。糸井も出場機会が減少していた。

2004年、投手として日本ハムファイターズに入団も、野手へ転向。野手転向は大成功だったかと。糸井に影響を受けた若い選手は多いはず。何はともあれ、糸井選手、お疲れ様でした。

【最後に】

今シーズンの阪神の戦いは終了した。矢野監督はすでに退任を表明しているが、今日は6人のコーチ陣の退団も発表。そして、来季の監督に岡田彰布氏の就任が決まったことも発表した。

2004年から2008年まで監督を務めた岡田氏、その当時のやり方であれば、2005年の象徴「JFK」のような7回以降のリリーフ陣、打者に関しては伸び伸びとプレー、という方針。月日が経って、同じような方針で行うかはわからないが、ポテンシャルの高い選手は多いし、その能力を引き出すことができるか注目する。

結局、甲子園への現地観戦はなかったなぁ。というか、やっぱり現行ルール違反「声出し」が頻繁に行われていた。今冬は新型コロナとインフルの同時流行が懸念されている。オミクロン株以降の新たな変異株はまだ聞いていないが、もう勘弁してほしい・・・。来年こそ甲子園へ現地観戦したいと思う。今シーズンもお疲れ様でした。

川崎有利の判定(忖度)は多いのか?

J1リーグはいよいよ終盤、8日の試合で横浜FMが勝利し、川崎が引き分け以下だと、横浜FMの3年ぶりの優勝が決まるところだったが、マリノスはG大阪に0対2で敗れ、川崎は清水に3対2で逆転勝ち。これにより、優勝決定は持ち越しとなった。

マリノスの有利には変わりないが、この結果からちょっと嫌な感じもしている。2017年の終盤、鹿島は優勝に王手をかけながら優勝には手に届かず、川崎が逆転で優勝。この終盤、鹿島に不利な判定、川崎に有利な判定が相次ぎ、一部のサポーターから「八百長だ!」との声も。VARの本格導入で、「川崎忖度」とか「川崎忖度ーレ」などといったのは死語になるかなと思ったら、まだ存在するようで。

翌年の2018年から「Jリーグジャッジリプレイ」というコンテンツがスタートし、今年で5シーズン目となる。非常に人気のコンテンツで、ジャッジに関する疑問やルールを解説する。その上で、このプレーでカード出ないの?とか、ゴール取り消されたけど?とか、実際のシーンから見解を示すコンテンツ。

今日は実際に川崎有利、不利な判定が多かったのか、また、鹿島に有利、不利な判定が多かったのかも見ていくことにする。実際、当判定が正当か誤審かを結論付けるのは、Jリーグジャッジリプレイではなく、JFA審判委員会などではあるが、ここでは、Jリーグジャッジリプレイで取り上げられたシーンのみとし、議論されたシーンの中でどれだけの損得があったかを集計する。Jリーグジャッジリプレイで議論された見解は、全て正しい結論とする。集計ミスが多かったらごめんなさい。

- 川崎に有利な判定(21シーンが議論され8シーンが有利判定)

- 2018年J1第11節神戸戦、神戸の小川が抜け出すが、車屋がスライディングもノーファウル。見解はファウルを取ってPK。

- 2019年J1第10節仙台戦、長谷川のゴールは決まったがオフサイドでは?見解はオフサイドでゴール取り消し。

- 2020年J1第2節鹿島戦、谷口のゴールは決まったがオフサイドでは?見解はオフサイドでゴール取り消し。

- 2020年J1第4節柏戦、江坂のスルーパスを受けた呉屋が抜け出し、守田が呉屋を倒してファウルを取られたがイエロー。呉屋の前にはGKしかいなかったため、DOGSOでレッドでは?見解はDOGSOでレッド。

- 2020年J1第17節浦和戦、興梠がオフサイドを取られたが、谷口が触れているのでオンサイドでは?見解はオフサイドではない。

- 2021年J1第31節FC東京戦、FC東京のFKのシーン、川崎の壁が近いんじゃないか?見解は近いのではないか。

- 2022年J1第19節C大阪戦、ブルーノ メンデスのヘディングシュートが車屋の腕に当たってるのでは?見解は当たっているのでPK。

- 2022年J1第22節名古屋戦、ジェジエウが中央に入れ、知念と中谷との空中戦で知念がハンドのように見えるが、橘田のゴールが認められた。見解は知念のハンド。

- 川崎に不利な判定(14シーンが議論され2シーンが不利判定)

- 2018年J1第5節広島戦、こぼれ球を長谷川が押し込んだがオフサイド。見解はゴールを認めるべき。

- 2021年J1第35節鳥栖戦、酒井のシュートを山村がブロック、ハンドを取られてPKになった。確かに腕に当たっているように見えるが、体の幅から出ていないがハンドの判定は妥当?見解はノーハンド。

- 鹿島に有利な判定(13シーンが議論され7シーンが有利判定)

- 2019年J1第10節清水戦、中村のFKがゴールを割っているように見えるがノーゴール。見解はゴールを認めるべき。

- 2019年J1第25節清水戦、西澤が蹴ったFKが三竿の腕に当たっているように見えるが、ノーハンドの判定。見解はハンド。

- 2020年J1第5節横浜FM戦、ロングフィードに合わせて背後に飛び出した遠藤、オフサイドでは?見解はオフサイド。

- 2020年J1第17節C大阪戦、ペナルティエリア内でレオ シルバが手を使っているように見えるが、ノーハンドの判定。見解はハンド。

- 2020年J1第34節C大阪戦、三竿が高木の脹ら脛に足がはいったように見えるがファウルのみでイエローなし。見解はイエロー。この日はすでに1枚イエローもらっているので退場。

- 2022年J1第1節G大阪戦、パトリックが鈴木を振り払ったように見える行為だが、実際には当たっていないように見える。退場は妥当?見解は退場は厳しいのではないか。

- 2022年J1第6節清水戦、ディエゴ ピトゥカが上田との選手交代の際、ペットボトルを蹴り上げ退場となる。しかし、上田との交代完了前に退場になっているように見える。そのまま交代したが、交代は認められるのか?見解は交代は認められない可能性がある。

- 鹿島に不利な判定(21シーンが議論され4シーンが不利判定)

- 2020年J1第2節川崎戦、谷口のゴールは決まったがオフサイドでは?見解はオフサイドでゴール取り消し。

- 2020年J1第26節FC東京戦、アルトゥールシウバが小泉を振り払ったときに顔に入ったが、イエローカードなし。正しい?見解はイエローカードを出すべき。

- 2022年J1第9節名古屋戦、鈴木と中谷との空中戦で、鈴木の肘が中谷に当たってイエロー、対して相馬と常本との空中戦で、相馬の肘が常本に当たったがイエロー出ず、正しい?見解は相馬もイエローカードを出すべき。

- 2022年J1第12節広島戦、ナッシム ベン カリファが常本の足を踏んでいるように見えるが、ノーファウル。正しい?見解は一発レッドで退場。

こう見ると、川崎も鹿島も「得したな」と言える場面が多い印象。Jリーグジャッジリプレイで取り上げられた場面だけを見ると、川崎に不利な判定があった場面が少なかったのは、個人的には印象通り。ただ、鹿島に不利な判定は思ったより多くなかった。

Jリーグジャッジリプレイで取り上げられた場面は、明らかに有利、不利だったという見解もあれば、やはりちょっと解せない場面とか、どっちも理解ができるという見解もある。その場面を取り上げる。

・ハンドを巡る曖昧さ

これは今年の鹿島の試合で、Jリーグジャッジリプレイで取り上げられた場面。第27節の川崎戦、広瀬からのクロスボールが登里の腕に当たっているように見えるが、ハンドは取られなかった場面。見解としてはノーハンド。実際に当たったかどうか確証がないため。

だったら、ノーハンドではないか?というのが第18節の名古屋戦、俺自身現地観戦だったが、上田の胸トラップから腕に当たっているように見えるシーンが、オンフィールドレビューの結果、ハンドの判定で、ゴールが取り消された。このシーンも議論されていたが、深野氏曰く、1シーンだけで判断するのではなく、他の映像を提供して判断すべきでは?との見解を示している。ノーハンドであるという見解が示されなかったため、鹿島に不利な判定とカウントせず。

実際ハンドがあったかどうかはわからないが、確証が持てなければノーハンドにすべきだと思う。この上田のシーンがあったことを踏まえて、川崎戦に関してはノーハンドの判定となったのではないかと思いたい。

・CKを蹴らせてもらえず試合終了の笛

2019年J1第9節の横浜FM戦、これは俺自身現地観戦だったが、試合終了間際に鹿島がCKを獲得し「さぁラストプレー」と思いきや、試合終了の笛が鳴り、鹿島の選手たちは猛抗議。これもJリーグジャッジリプレイで取り上げられた。上川徹氏曰く、mm分00秒から59秒までの間であればいつでも笛は吹けるとしながらも、CKを蹴らせてあげてもいいのでは?という見解。どちらとも言えるため、鹿島に不利な判定とカウントせず。

今年のJ1第30節の湘南vs浦和においても、同じようなシーンがあった。浦和の選手がゴールラインへボールを出し、VARの確認後にCKと思いきや、試合終了の笛が鳴って、湘南の選手たちが猛抗議。これもJリーグジャッジリプレイで取り上げられている。

これに関しては、mm分00秒から59秒までの間であればいつでも笛は吹けるとしながらも、CKを蹴らせてあげるべきではないかと。もしくは、プレーが切れたらスパッと試合終了の笛を吹けないか、と思うのだが。ここらがまだ曖昧さが残っているような感じがするが。

【最後に】

VARが導入されていたにもかかわらず、曖昧な判定が目に付く印象があるかも知れない。だからといって「VARを廃止」とか、すぐには言えない。元々、プロ野球のリクエスト制度とか、VARに関しても、俺自身はどちらかと言えば「反対」。ただ、プロ野球でもJリーグでも、微妙な場面というのは様々で、映像や審判の裁量によって、判定は異なる可能性も。映像の結果、このような場面が今後あればノーハンド!とか曖昧な判定はなくしていってほしいと思う。

今年に関しては、次節にもマリノスに優勝してもらいたい。5年前の状況(鹿島不利、川崎有利の連続)は勘弁してほしい。

センターバック陣を振り返る

レネ ヴァイラーから岩政大樹に監督が替わり、岩政新監督初戦の福岡戦では勝利したが、その後リーグ戦では勝利がない。とりわけ引き分けが多い。9月のリーグ戦は勝利することができなかった。

今季の戦い、シーズン当初から課題になっているセンターバック陣、上田綺世がベルギーのサークル・ブルージュへ移籍してからFW陣がポイントになっていた。FWに関してはエレケが加入したものの、補強ポイントだったセンターバックに関しては補強がなかった。昌子の復帰報道があったものの、結局は実現しなかった。

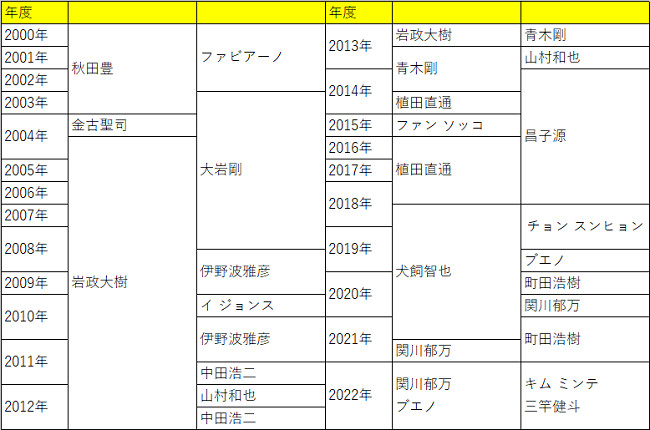

鹿島は基本的に、これまでもずっと4バックで戦っている。世代交代もうまく進めてきた。しかし、今季は心配通り、センターバック陣の不安定が浮き彫りとなっている。そこで、これまで主にセンターバックを務めた選手を、2000年度から振り返ってみることにする。

2000年以降の主なセンターバック

2000年は初の国内3冠の年。秋田とファビアーノが主にセンターバックを務めていた。2003年から大岩が加入。2004年は金古が当初センターバックを務めたものの、新人の岩政が金古からポジションを奪取。2008年途中までは岩政と大岩の「2枚岩」とも異名も。2008年途中から、大岩に代わって伊野波が主力センターバックに定着し、岩政と伊野波とのコンビも安定した。

2011年の途中から、中田浩二、山村和也、青木剛など、もう一人のセンターバックが安定しないところはあったものの、2004年途中から2013年途中までは岩政がどっぷりとセンターバックの主力として活躍した。

2014年以降、前年後半から主力だった青木と山村がそろってレギュラー落ちで、2年目の植田とこの年飛躍を遂げた昌子とのセンターバックコンビが主力となる。

2018年途中に植田がベルギーへ移籍し、同年終了後に昌子もフランスへ。犬飼智也がその穴を埋め、2021年途中までレギュラーに定着し、チョン スンヒョン、町田浩樹とのコンビも。

簡単に振り返ったが、昨年までは誰か1人はどっぷりとレギュラーに定着し、もう一人とのコンビとともに戦えていた。しかし今季、当初は関川とキム ミンテが軸になるはずだったが、センターバックの組み合わせがコロコロと変わっている。

その関川とミンテが先発の試合が6試合しかなく、主な先発は関川と三竿の16試合。三竿とブエノが2試合、三竿とミンテが4試合、関川とブエノが2試合となっている。本職のセンターバックには林がいるが、ケガが相次ぎ、今季リーグ戦での先発はない。

試合数的には関川は出場機会を増やして、レギュラーに定着しているように見えるが、内容はまだまだ心許ない。ミンテとブエノも定着せず、本職がボランチの三竿がセンターバックとして奮闘している。

センターバックはコロコロとメンバーが変わるポジションではないし、やはりレギュラーにどっぷり定着したセンターバックが1人はいないと厳しい。3年目までの昌子はまだまだ心許ない状況だったが、4年目で一気にレギュラーになった。関川は3年目の昨年終盤、犬飼の負傷離脱を機に先発に。町田とのコンビでレギュラーに定着し、今年は飛躍の年かと思ったら、まだもうちょいというところか。

【最後に】

今シーズン途中、センターバックの補強がなかった。今シーズン終了までこのメンバーのままとなる。来シーズンの新加入選手として、昌平高校の津久井佳祐の加入が決まっている。プレースタイルを見ると昌子のような選手か。高卒新人なので、じっくり育ててほしい選手。

昨年の終盤は、関川と町田のセンターバックコンビが機能し、これまでレギュラーに定着していた犬飼からポジションを譲らなかった。今後が楽しみだったが、町田はベルギーへ期限付き移籍した。今年も何か少しでも収穫のあるものがあってほしい。

シーズン途中加入の外国籍選手を振り返る

9月になり、J1リーグも終盤戦になっていく。今シーズンはカタールワールドカップが開催されるため、シーズンの終了が早い。現在はACL出場クラブや新型コロナの影響による未消化などがあり、J1は各チームの消化試合数は異なっている。

さて、今シーズンの鹿島は、上田綺世の移籍に伴って、初のナイジェリア国籍のエレケを補強した。出場はまだ2試合ではあるが、ボールキープなど個人の力は見えつつも、周りとの連携はまだまだという印象。プロ野球でもJリーグでも、シーズン途中で加入する選手がいるが、すぐにフィットする選手もいれば、フィットせずにそのまま同シーズンで退団というのもよくある。

鹿島に関しても、シーズン途中で加入する選手はこれまでも多くいた。そこで、シーズン途中で加入した選手の成績を振り返ってみようと思う。ここでは、日本人選手ではなく、外国籍選手のみとし、2000年以降とする。

2000年以降に途中加入した外国籍選手

2015年のジネイは、シーズン前に加入が発表されていたが、メディカルチェックでひっかかり、正式契約できず。その後、練習試合等を経て契約したため、シーズン途中の加入と定義する。

2021年のアルトゥール カイキとディエゴ ピトゥカも、シーズン前に加入が発表されていたが、新型コロナウイルスの影響による入国制限のため、合流が遅れている。シーズン途中から選手登録されたが、この2名はシーズン途中の加入と定義しないものとする。

では早速振り返るとする。2001年、相馬直樹の長期離脱に伴い、シーズン途中にアウグストが加入。得点が取れる超攻撃的サイドバックとして、J1リーグ連覇に貢献したので、文句なしで○。2002年に途中加入したエウレルは、随所に得点力を見せていたものの、ケガが目立った。

2004年以降にシーズン途中に加入した外国籍選手は、途中加入の難しさからか、あまり活躍ができなかった選手が多かった印象がある。

2012年、京都サンガから途中加入のドゥトラは文句なしで○。オリヴェイラからジョルジーニョに監督が替わり、ダイヤモンド型4-4-2で当初挑んだシーズンでもあった。そのダイヤモンド型布陣は機能せず、スタートダッシュに失敗。そこで途中加入したのがドゥトラ。シーズン通じて2桁順位に低迷していたものの、ドゥトラがいなかったらゾッとする。

2015年はジネイがシーズン前に加入が発表されていたが、メディカルチェックでひっかかって、この時は正式契約ができなかったが、シーズン途中で加入した。随所に1トップとして存在感を発揮も、1stステージ横浜FM戦で負傷。長期離脱を余儀なくされた。印象度を△にしたのは、ケガさえなければ活躍できたんじゃないかと思ったから。それだけに惜しい選手でもあった。

シーズン途中加入で、最も当たり年は2018年。金崎夢生が鳥栖への電撃移籍があったが、その鳥栖から韓国代表センターバックのチョン スンヒョンが加入。植田直通がベルギーに移籍して、スンヒョンが入ったことは大きかった。翌年はブエノが一気にレギュラーに躍り出たこともあり、出場機会が減少したが、ACL優勝に貢献。

まぁ、やっぱりセルジーニョでしょう。ジーコ推薦の助っ人、当時監督の剛さんはやや疑問だったようだが、すぐに鹿島にフィット。ACL優勝に貢献し、さらに翌年も33試合12得点の活躍。

【まとめ】

シーズン途中に加入した外国籍選手を振り返ったが、シーズン途中という難しさもあるのか、すぐに活躍できた選手は限られているという印象。

エレケにしても、今後活躍できるか。これに関してはわからない。でも、サポーターとしては当然期待している。アフリカ人だけに、2020年まで柏に在籍したオルンガのような活躍を期待してしまう。

ただ、シーズンも残りは多くない。リーグ戦は残り7試合、天皇杯は準々決勝、それ以降の出場の可能性は残しているものの、今年に関しては、11月5日がJ1最終節のため、早くシーズンが終了する。途中加入だから、もう少し時間をかけてチームに溶け込んで、と言ってられないかも知れない。

いい状態の鹿島は、誰かに頼るということではなく、チーム全体で戦えている時がいい状態だと思っている。現状、優磨頼りのような感じになっているだけに、エレケもいち早く戦術にフィットして、チーム全体で戦えるようになってほしいと思う。逆転優勝は諦めない。

岩政大樹コーチ、鹿島の新監督に就任

鹿島は8日、岩政大樹コーチの新監督就任を発表した。

岩政コーチの監督就任は、多くのサッカーファンからすると予想できたことだと思う。現状、外部からの招聘できる状況でもないし、現実的な路線ということになろうかと。

選手時代から振り返ると、2004年に鹿島に入団して1年目の途中から、金古からポジションを奪って、レギュラーに定着。2006年からは背番号3になり、2007年から2009年までのJ1リーグ3連覇に大きく貢献。中でも最も印象に残ったのは2008年第33節の磐田戦やろう。

優勝に大きく近づけたい鹿島に対して、残留争いの磐田、ゴールがなかなか奪えなかった中、後半ロスタイムのラストプレー、増田のFKから岩政のヘディングゴールが決まり、1対0で勝利した。優勝に大きく近づく劇的な勝利で、オリヴェイラ監督も感極まって涙した。

2013年途中から、青木剛と山村和也のセンターバックが軸になってからは、出場機会が減少。これまで毎年ゴールを決めていたのも2013年でストップ。同年オフに退団し、タイプレミアリーグ、J2岡山、関東1部東京ユナイテッドFCを経て、2018年に現役引退。

今年から鹿島のコーチに就任。ヴァイラー前監督がオミクロン株による入国制限により来日できない間は、岩政コーチが監督代行を務めてきた。この監督代行時は、ヴァイラーのやりたいサッカーを代行していたと思うし、今度は岩政先生のやりたいサッカーを表現することになる。

監督就任のコメントを見ると、早くも鹿島の監督という立場が実現しただけに、「不安や恐れがないかと言ったら、それは嘘になります」と、正直な面もありながら、新しい鹿島を創り上げたいという強い意気込みも感じられる。そして、岩政先生のツイッターには「みんなで前に進もう。みんなで新しい鹿島を創る。誰かが創ってくれるわけじゃない。みんなで。」とツイート。

いきなり何かを変えることはできない。岩政先生はどこから着手していくかはわからないが、センターバックの選手だったこともあり、不安定なDF陣を立て直した上、攻撃面にも力を入れてほしい。選手、監督、コーチ、フロント、サポーター、鹿島に関わる人全てが前を向いて、新しい鹿島を創っていこうではないか。期待!